Vous avez peut-être déjà reçu un médicament générique sans comprendre pourquoi. Vous vous êtes demandé si c’était vraiment la même chose. Et si votre médecin ou votre pharmacien n’a pas pris le temps d’expliquer, vous avez pu douter. Ce doute n’est pas une question de logique, mais de communication.

Les patients croient ce qu’on leur dit - pas ce qu’ils lisent

Les études le montrent clairement : les patients ne rejettent pas les génériques parce qu’ils sont méchants ou ignorants. Ils les rejettent parce qu’on ne leur a pas dit la vérité - ou parce qu’on leur a dit des choses qui les ont inquiétés. Une étude de 2011 portant sur 1 992 patients a révélé que la seule variable qui prédisait avec certitude l’acceptation d’un générique, c’était la conversation avec leur médecin. Pas le prix. Pas la marque. Pas même la croyance en la sécurité des génériques. Juste la communication.Les patients qui ont reçu une explication claire étaient 37 % plus susceptibles de prendre leur traitement. Ce n’est pas un petit effet. C’est un changement de comportement massif. Et pourtant, dans 53,7 % des cas, les patients déclarent que leur médecin n’a jamais ou presque jamais abordé la question des génériques. C’est comme si on vous donnait une clé pour ouvrir une porte, sans vous dire où elle mène.

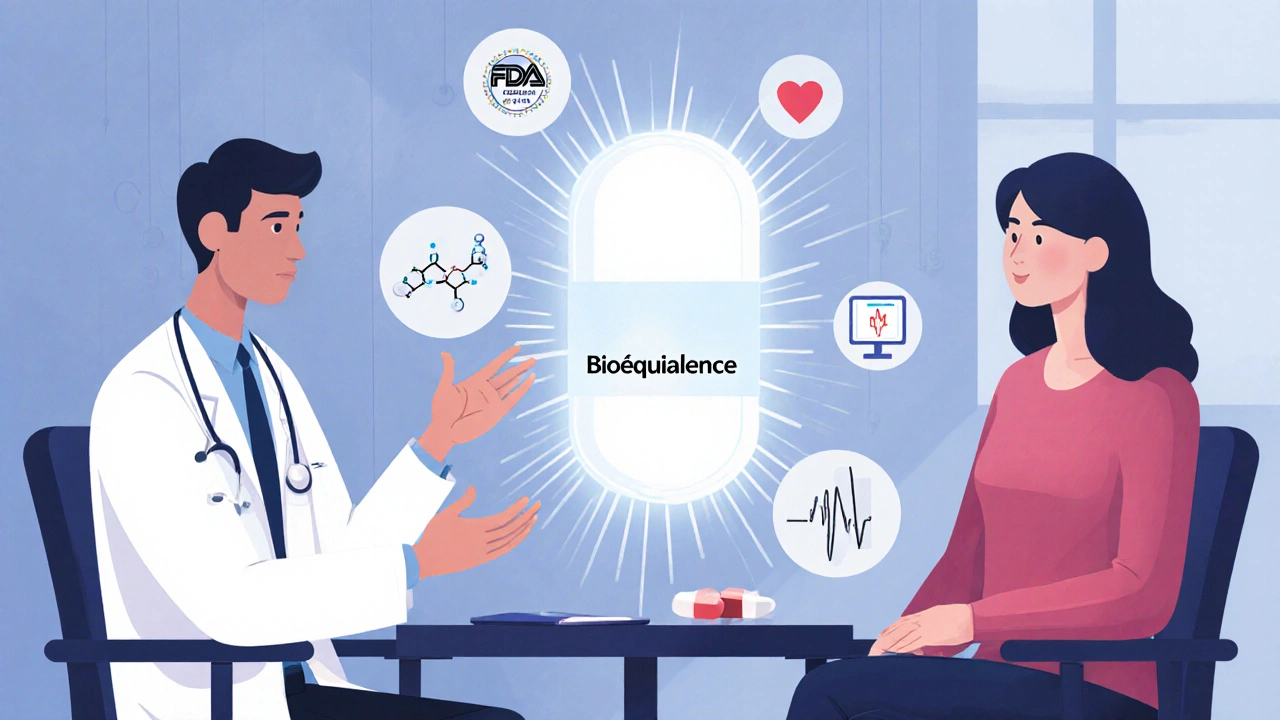

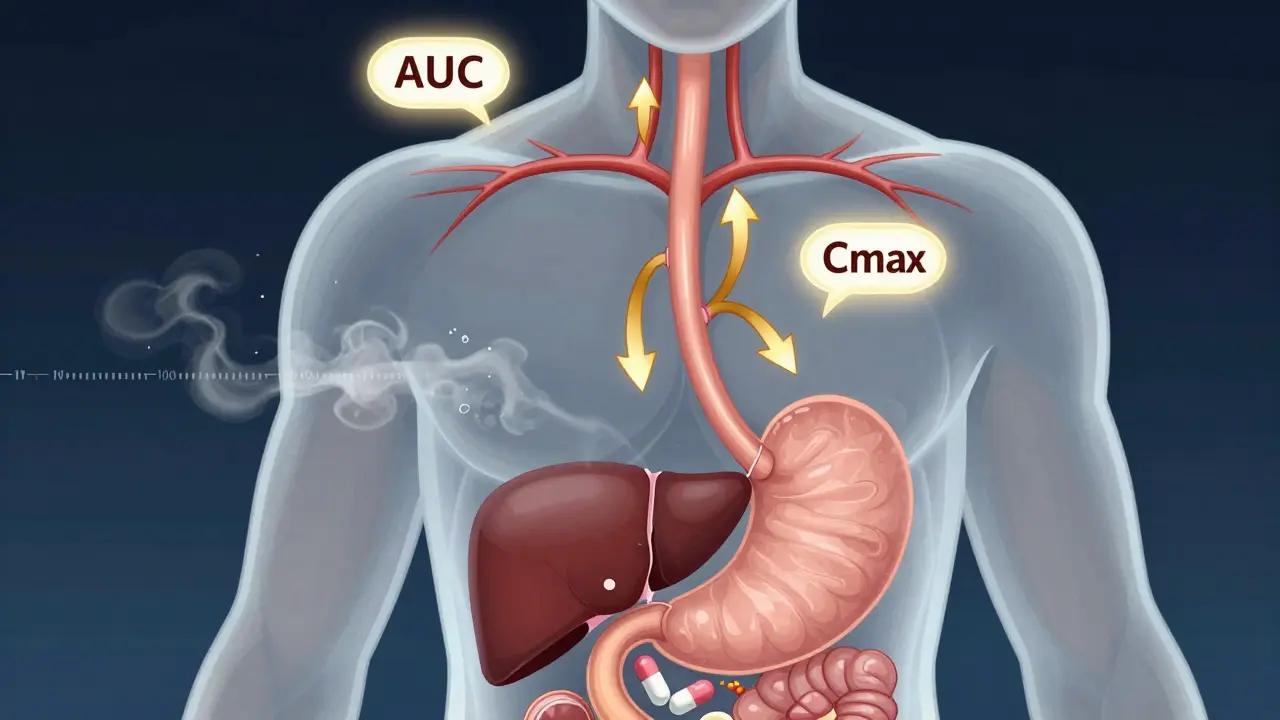

La bioéquivalence, un concept simple qu’on complique

Les génériques ne sont pas des copies. Ils sont des copies validées. L’Agence américaine des médicaments (FDA) exige qu’un générique contienne le même principe actif, dans la même quantité, et qu’il soit absorbé par le corps dans une fourchette de 80 à 125 % de la même manière que le médicament de référence. C’est ce qu’on appelle la bioéquivalence. Ce n’est pas une approximation. C’est une norme scientifique rigoureuse, testée sur des milliers de volontaires.Pourtant, quand un médecin dit : « On va essayer ce générique, on verra si ça marche », il transmet un message subliminal : « Je ne suis pas sûr. » Ce n’est pas une recommandation, c’est une incertitude. Et c’est exactement ce que les patients retiennent. Une étude de 2019 publiée dans le Journal of the American Medical Association a montré que les patients qui ont reçu une explication claire sur la validation FDA ont signalé 28 % moins d’effets indésirables après le passage au générique. Pourquoi ? Parce que l’effet nocebo - quand vous vous attendez à avoir mal, et que vous avez mal - est réel. Il n’est pas imaginaire. Il est physiologique.

Les mots changent les résultats

Ce n’est pas ce qu’on dit, c’est comment on le dit. Voici ce qui marche :- « Ce médicament contient exactement le même principe actif que votre ancien traitement. » - Pas « un peu différent », pas « équivalent ». Même.

- « La FDA l’a testé aussi rigoureusement que le médicament de marque. » - Pas « c’est bon, je crois ». La FDA l’a validé.

- « Je prends moi-même des génériques pour mon hypertension. » - Le témoignage personnel crée de la confiance.

- « Si vous avez des effets, on les ajuste ensemble. Mais ce n’est pas parce que c’est un générique. » - On anticipe la peur, sans la renforcer.

Quand on utilise des phrases comme « on va essayer » ou « certains patients réagissent mal », on crée une attente négative. Et cette attente devient une réalité. Une étude de 2020 a montré que 92 % des patients acceptaient le générique quand le pharmacien leur expliquait clairement la bioéquivalence. Sans explication, ce taux tombait à 68 %. La différence ? 24 points. C’est l’équivalent de 120 000 patients qui refusent un traitement efficace chaque année juste parce qu’on ne leur a pas parlé.

La communication ne s’adresse pas à tout le monde de la même manière

Un message universel n’existe pas. Les patients ne sont pas tous égaux face à la méfiance. Une enquête nationale du NIH en 2016 a révélé que les patients non-caucasiens étaient 1,7 fois plus susceptibles de douter des génériques. Ceux avec un revenu inférieur à 30 000 dollars par an étaient 2,3 fois plus enclins à préférer les marques.La raison ? La méfiance envers le système de santé est plus profonde dans ces communautés. Ce n’est pas une question de connaissance, mais de trauma historique, de stigmatisation, de mauvaises expériences passées. Une étude de 2021 a montré que des communications adaptées culturellement - avec des exemples familiers, des langues maternelles, des visages qui ressemblent aux patients - réduisaient la méfiance de 41 %.

Un médecin qui dit à un patient afro-américain : « Je sais que beaucoup de gens ont eu peur des génériques. Moi aussi, j’étais réticent au début. Mais quand j’ai vu les données, j’ai changé d’avis » - ce n’est pas un discours. C’est une connexion.

Les patients parlent - et ils disent la vérité

Regardez ce que les patients écrivent sur les forums. Sur Reddit, un patient raconte : « Mon cardiologue a passé 10 minutes à m’expliquer pourquoi le générique d’amlodipine était identique à Norvasc. Il m’a montré les données de la FDA. Il m’a dit qu’il en prenait lui-même. J’en prends depuis deux ans, sans problème. »Un autre, sur Healthgrades, écrit : « Mon pharmacien m’a juste tendu une pilule différente. Quand j’ai eu des maux de tête, il a dit : “Certains patients réagissent mal aux génériques.” J’ai arrêté pendant trois semaines. »

Une analyse de 4 200 avis a révélé que 78 % des expériences positives mentionnaient la communication comme facteur clé. Dans 89 % des expériences négatives, la cause était l’absence de communication. Ce n’est pas un hasard. C’est un système. Quand on parle, les patients prennent. Quand on se tait, ils s’arrêtent.

Les systèmes qui marchent - et ce qu’on peut apprendre

Kaiser Permanente a mis en place un programme appelé « Generic First ». Tous les médecins sont formés. Des scripts standardisés sont intégrés dans les dossiers électroniques. Les pharmaciens reçoivent des outils pour expliquer en 90 secondes. Résultat ? 94 % des prescriptions sont désormais des génériques. Cela a permis d’économiser 1,2 milliard de dollars par an.En 2024, Epic Systems, le plus grand fournisseur de dossiers médicaux aux États-Unis, a lancé le « Generic Confidence Score ». Dès qu’un médecin prescrit un générique, un message apparaît : « Veuillez confirmer que vous avez expliqué la bioéquivalence, le principe actif identique, les économies et que vous avez abordé les craintes du patient. » Ce n’est pas une contrainte. C’est une aide. Une nudge, comme disent les experts.

La FDA a publié des supports d’information en 12 langues. L’American Medical Association a intégré la qualité de la communication sur les génériques dans les évaluations des médecins. Ce n’est plus une option. C’est une compétence clinique.

Le prix n’est pas la solution

Les génériques coûtent 80 à 85 % moins cher. Pourtant, la demande de dérogations pour les marques a augmenté de 12 % à 23 % entre 2010 et 2022. Pourquoi ? Parce que le prix ne résout pas la peur. Une étude de l’IQVIA Institute montre que 15 à 20 % de la résistance des patients ne peut être surmontée que par la communication. Pas par la réduction de tarif. Pas par la pression administrative. Par une conversation bien faite.La prochaine génération de génériques - inhalateurs, injections complexes - va encore plus exiger cette compétence. On ne peut pas dire à un patient : « Prenez ça, c’est moins cher. » Il faut dire : « Voici pourquoi c’est sûr. Voici pourquoi c’est pareil. Et voici pourquoi je vous le recommande. »

Comment améliorer votre communication dès demain

Vous n’avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de meilleures phrases.- Commencez par la vérité : « Ce médicament contient le même principe actif que [nom de la marque]. »

- Validez la norme : « La FDA l’a testé aussi rigoureusement que le médicament original. »

- Donnez un exemple personnel : « Je prends moi-même des génériques pour [maladie]. »

- Anticipez la peur : « Si vous avez un effet inattendu, on l’ajuste. Mais ce n’est pas parce que c’est un générique. »

- Terminez par une question : « Qu’est-ce qui vous inquiète le plus avec ce changement ? »

Vous n’avez pas besoin de 10 minutes. Vous avez besoin de 30 secondes - bien utilisées. La différence entre un patient qui prend son traitement et un patient qui l’arrête, c’est souvent une seule phrase. Une phrase bien choisie. Une phrase qui rassure, pas qui doute.

Le futur dépend de ce qu’on dit aujourd’hui

Les génériques ne sont pas une alternative. Ce sont la norme. 90 % des ordonnances aux États-Unis sont des génériques. 8,9 milliards de comprimés par an. Et pourtant, la méfiance persiste. Pas parce que les médicaments sont mauvais. Parce qu’on ne leur a pas parlé.Le vrai coût du silence, ce n’est pas financier. C’est humain. C’est un patient qui arrête son traitement. C’est un diabétique qui ne contrôle pas sa glycémie. C’est un cœur qui bat mal parce qu’on n’a pas pris le temps d’expliquer.

La communication n’est pas un détail. C’est un traitement. Et comme tout traitement, elle doit être prescrite - avec précision, avec confiance, avec humanité.

fabrice ivchine

novembre 13, 2025 AT 16:32La bioéquivalence, c’est pas un truc de ouf, c’est une norme scientifique. Mais les médecins, ils ont pas le temps, ou ils se croient trop intelligents pour expliquer. Résultat : les patients paniquent pour rien. Et puis, pourquoi dire ‘on va essayer’ ? C’est comme dire ‘je ne sais pas si ça va marcher’. Ça crée l’effet nocebo, point final.

Margot Gaye

novembre 14, 2025 AT 15:55Vous oubliez que la FDA ne contrôle pas les excipients. Et que certains génériques contiennent des colorants ou des conservateurs qui provoquent des réactions chez les personnes sensibles. Ce n’est pas de la méfiance, c’est de la vigilance. Et vous, vous parlez comme si tout le monde était un enfant à qui il faut dire ‘c’est bon, mange ton potiron’.

Gabrielle Aguilera

novembre 15, 2025 AT 12:53Je suis infirmière et j’ai vu des patients pleurer parce qu’ils pensaient qu’on leur donnait un truc de merde. Un jour, j’ai dit à une mamie : ‘Madame, ce médicament, c’est la même pilule que votre ancien, juste sans le logo. Et je prends les mêmes pour mon cholestérol.’ Elle m’a serré la main comme si j’étais sa fille. C’est ça, la magie. Pas les stats. La connexion.

laure valentin

novembre 15, 2025 AT 17:25La communication, c’est pas juste un outil, c’est une éthique. On parle de médicaments, mais en fait, on parle de confiance. Et la confiance, elle se construit pas avec des scripts, elle se tisse avec des silences, des regards, des voix qui tremblent un peu. Les patients sentent quand on est sincère. Même si on dit pas grand-chose.

James Scurr

novembre 16, 2025 AT 02:05Vous êtes tous en train de parler comme si les patients étaient des gosses qu’il faut rassurer. Non. Ils sont des adultes. Et ils ont le droit d’avoir peur. La question, c’est pas de les convaincre avec des mots magiques. C’est de leur donner les outils pour décider. Le médecin, c’est pas un vendeur. C’est un guide. Et un guide, il montre la route, il ne force pas à marcher.

Marie-Anne DESHAYES

novembre 17, 2025 AT 22:19Je trouve ça pathétique qu’on réduise la relation médecin-patient à un script de marketing. La bioéquivalence ? Un jargon qui cache l’absence de transparence. Et puis, pourquoi les patients doivent-ils croire la FDA ? Vous oubliez que c’est une agence liée aux laboratoires. La vraie question, c’est : qui paie les études ?

Ludivine Marie

novembre 19, 2025 AT 17:51Je suis médecin depuis 25 ans. Je n’ai jamais prescrit un générique sans expliquer. Parce que je ne veux pas être responsable de la mort d’un patient à cause d’un malentendu. Ce n’est pas de la générosité. C’est de la responsabilité. Et si vous pensez que c’est juste une question de mots, vous ne comprenez rien à la médecine.

Ameli Poulain

novembre 20, 2025 AT 16:40Je me souviens quand j’ai reçu mon premier générique… j’ai cru que c’était une erreur. J’ai appelé la pharmacie. Ils ont dit ‘c’est pareil’. J’ai arrêté pendant 3 jours. J’ai eu des maux de tête. J’ai pensé que c’était à cause du générique. En fait, c’était le stress. Mais personne ne m’a dit ça.

Valérie Poulin

novembre 22, 2025 AT 11:59Le vrai problème, c’est qu’on attend que le médecin fasse tout. Mais le pharmacien aussi peut parler. Moi, j’ai eu un pharmacien qui m’a donné une fiche avec des dessins. Les pilules identiques. Les mêmes molécules. J’ai compris en 10 secondes. Pas besoin de discours. Juste d’un peu de clarté.

Mame oumar Ndoye

novembre 23, 2025 AT 14:10En Afrique, on n’a pas le choix. On prend ce qu’on a. Mais quand un médecin dit ‘c’est pareil’, on croit. Parce qu’on n’a pas d’autre option. Ce n’est pas la langue qui compte. C’est la voix. Si elle est calme, on se calme. Si elle est tendue, on panique. La communication, c’est l’âme du soin.

Valérie VERBECK

novembre 23, 2025 AT 15:27Les génériques, c’est la décadence de la santé française. On veut économiser, mais on sacrifie la qualité. Et puis, pourquoi les Américains ont-ils raison ? Parce qu’ils sont riches ? On devrait faire comme chez nous, pas comme aux USA. Notre système est différent. Notre peuple est différent. Arrêtez de copier les Américains ! 🇫🇷

Philippe Mesritz

novembre 24, 2025 AT 16:36Vous parlez de communication comme si c’était une religion. Mais personne ne vous a demandé votre avis. Et puis, qui vous a dit que les patients voulaient être rassurés ? Peut-être qu’ils veulent juste être traités comme des adultes. Pas comme des enfants à qui on ment pour les calmer. La vérité, c’est qu’on leur cache des choses depuis des années. Maintenant, vous voulez les endormir avec des scripts ?

Denis Zeneli

novembre 25, 2025 AT 23:34La vraie question… c’est pas comment on parle… c’est pourquoi on s’arrête de parler. Parce que le système nous épuise. Parce qu’on a 7 minutes par patient. Parce qu’on est fatigué. Et que parfois… on a juste envie de dire ‘prenez ça’ et de sortir. La solution… c’est pas plus de mots. C’est moins de pression. Moins de fiches. Plus de temps. Pour respirer. Pour être humain.